Stottern

Ursachen des Stotterns | Daten und Fakten | Stottern bei Kindern

Informationen rund um das Thema “Stottern”. Was ist Stottern und was wissen wir darüber? Der folgende Text gibt einen umfassenden Überblick über Ursachen, Symptome, Diagnosemöglichkeiten und Therapieansätze. Zudem werden Besonderheiten bei Kindern sowie wichtige Fakten zur seriösen Behandlung des Stotterns erläutert.

Inhalt

Zusammenfassung

Stottern ist eine Redeflussstörung, bei der es zu unwillkürlichen Unterbrechungen beim Sprechen kommt. Zu den typischen Kernsymptomen zählen Wiederholungen, Dehnungen und Blockierungen von Lauten oder Silben. Begleitsymptome können motorische Mitbewegungen, sprachliches oder situatives Vermeideverhalten, Scham, Angst oder soziale Rückzugsverhalten sein. Das Stottern zeigt sich sehr individuell und situationsabhängig.

Die Ursachen des Stotterns sind komplex: Genetische Veranlagung und neurologische Besonderheiten gelten als wissenschaftlich belegt. Häufig treten zusätzlich psychosoziale Faktoren auf.

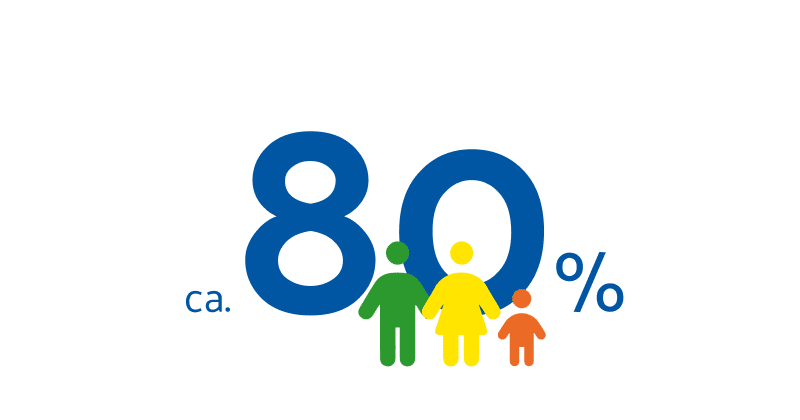

Bei Kindern wird Stottern häufig vor dem fünften Lebensjahr diagnostiziert. Zwar verschwindet es bei etwa 80 % der betroffenen Kinder wieder, bei den übrigen bleibt es bestehen – Jungen sind dabei häufiger betroffen. Eine frühe fachliche Einschätzung ist entscheidend, um rechtzeitig mit einer gezielten Therapie beginnen zu können und die emotionale Belastung für das Kind zu reduzieren.

Die Kasseler Stottertherapie verfolgt einen direkten Therapieansatz, bei dem sowohl an der Stottersymptomatik selbst als auch an begleitenden Verhaltensweisen gearbeitet wird. Ziel ist es, flüssigeres Sprechen und mehr Sicherheit in Kommunikationssituationen zu ermöglichen – für mehr Kontrolle und Lebensqualität im Alltag.

Definition

Stottern ist eine Störung des Redeflusses, bei der das Sprechen unwillkürlich unterbrochen wird. Typische Kennzeichen sind Wiederholungen von Lauten oder Silben (z. B. „Ka-ka-kaffee“), gedehnte Lautäußerungen (z. B. „Kaaaaffee“) oder Sprechblockaden (kurzes Schweigen trotz Sprechabsicht).

Die Ursachen gelten als vielschichtig und sind bislang nicht abschließend erforscht. Es wird davon ausgegangen, dass genetische, neurophysiologische und psychosoziale Faktoren gemeinsam eine Rolle spielen.

Im Verlauf kommt es häufig zu einer sogenannte Begleitsymptomatik bestehend aus Mitbewegungen von Mimik und Gestik, Sprechvermeidung oder Redeangst.

Ursachen des Stotterns

Für das Stottern gibt es nicht die eine, alleinige Ursache – vielmehr spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, die zu seiner Entstehung beitragen können.

Wissenschaftlich gesichert sind bislang zwei Hauptursachen: Einerseits kann Stottern vererbt werden – dies lässt sich durch familiäre Häufungen statistisch belegen. Andererseits haben Studien mit Hilfe von Kernspintomographie (MRT) neurologische Auffälligkeiten gezeigt. Dabei wurden anatomische und funktionelle Veränderungen im Gehirn festgestellt, durch die die Steuerung und Koordination der Sprechwerkzeuge – wie Stimmlippen und Artikulationsorgane – gestört ist. In der Folge kann es zu stottertypischen Symptomen kommen.

Symptome des Stotterns

Dazu können sehr viele andere Symptome auftreten. Das Gesicht, der Kopf oder der Körper können sich mitbewegen. Manche stotternde Personen tauschen Wörter aus, stellen Sätze um oder benutzten Füllwörter, wie „ähm“. So können sie Stottersymptome umgehen. Einige stotternde Personen vermeiden auch bestimmte Situationen. Sie bestellen etwas anderes im Restaurant, weil sie wissen, dass sie das gewünschte Gericht nicht aussprechen können. Schüler melden sich eventuell ungern in der Schule oder Telefonate werden durch persönliche Absprachen ersetzt. Die meisten geben in Zusammenhang mit Stottern auch negative Emotionen an, wie Wut, Trauer, Angst, Scham oder Kontrollverlust.

Die Belastung des Stotterns kann entsprechend für den Einzelnen sehr hoch sein und sehr viele Lebensbereiche beeinflussen. Bei manchen Betroffenen kann sich daraus auch eine soziale Phobie entwickeln. Da sich das Stottern auf all diese Bereiche auswirkt, wird häufig auch von einer Kommunikationsstörung gesprochen.

Alle Symptome sind bei jeder Person sehr unterschiedlich. Das Stottern zeigt sich auch unterschiedlich stark – je nach Tagesform, Situation, Person oder Inhalt. Manche gehen sehr offen mit dem Stottern um, andere wollen es lieber verstecken. Das kann sehr belastend sein. Manchmal so belastend, dass das ganze Leben vom Stottern beeinflusst wird.

Typisches Vermeideverhalten

Vermeidungsverhalten kann sich bei stotternd sprechenden Menschen im Laufe der Zeit entwickeln. Es handelt sich dabei um bewusste oder unbewusste Strategien, mit denen versucht wird, das Stottern zu umgehen oder zu verbergen. Häufig beginnt es damit, dass bestimmte Wörter gemieden oder durch andere ersetzt werden. Auch das Ausweichen vor bestimmten Gesprächssituationen – etwa Telefonate oder das Sprechen in Gruppen – ist typisch.

Diese Reaktionen entstehen meist aus negativen Erfahrungen im Umgang mit dem eigenen Stottern oder aus der Angst vor Ablehnung. Zwar kann das Vermeideverhalten kurzfristig als hilfreich empfunden werden, da es scheinbar Druck oder Scham reduziert. Auf lange Sicht führt es jedoch oft dazu, dass die Kommunikationsfreude schwindet, Ängste zunehmen und sich Betroffene sozial zurückziehen.

Stottern bei Kindern – Besonderheiten

Viele Eltern hören: „Das Stottern verwächst sich, das ist nur Entwicklungsstottern“. Sie sollen abwarten. In manchen Fällen stimmt das auch. Aber bei vielen Kindern wird zu lange gewartet. Außerdem ist das Wort „Entwicklungsstottern“ veraltet und wird nicht mehr benutzt. Es suggeriert, alles sei in Ordnung, obwohl Abwarten möglicherweise eben gerade nicht der richtige Weg ist.

Man kann heute gut unterscheiden, wann ein Kind „normales“ unflüssiges Sprechen zeigt (auch „funktionale Unflüssigkeiten“ genannt, z. B. weil es gerade das Sprechen lernt), oder wann es „richtiges“ Stottern (heißt auch „stottertypische Unflüssigkeiten“) handelt.

Sie wollen wissen, ob ihr Kind stottertypische Unflüssigkeiten zeigt? Es gibt klare Kriterien anhand derer festgestellt werden kann, ob Unflüssigkeiten als stottertypisch angesehen werden. Diese können Sie im SLS (Screening List Stuttering – Stottertest) sehr gut abfragen. Zusammenfassend kann gesagt werden, es handelt sich um stottertypische Unflüssigkeiten wenn:

- Ihr Kind verspannt oder angestrengt ist (beim Hängenbleiben oder insgesamt beim Sprechen).

- Blockierungen auftreten. Also wenn das Wort gar nicht rauskommen mag und steckenbleibt.

- Ihr Kind das Gesicht, den Kopf oder den Körper mitbewegt.

- Ihr Kind Situationen oder Sprachliches vermeidet, z.B. manche Wörter nicht sagen mag oder ein anderes benutzt, andere sprechen lässt, das Sprechen abbricht oder gar nicht sprechen möchte.

Es gibt auch Alarmglocken. Wenn Sie diese bei Ihrem Kind oder sich erkennen, dann lassen Sie sich beraten:

- Ihr Kind leidet unter dem Stottern. Es wirkt genervt, gestört oder eingeschränkt durch das Stottern.

- Sie leiden unter dem Stottern ihres Kindes. Sie fühlen sich unsicher, haben Angst oder sind sehr beunruhigt, weil ihr Kind stottert.

- Das Stottern besteht seit mehr als 6 Monaten.

- Die Symptome haben sich den letzten Wochen und Monaten stark verschlechtert. Sie merken, dass Ihr Kind plötzlich sehr oft hängen bleibt oder sehr stark hängen bleibt oder sich sehr anstrengen muss. Das war vor Kurzem noch nicht so stark ausgeprägt.

Wenn Sie sich unsicher sind, lassen Sie das Sprechen von Fachpersonal genauer untersuchen oder melden Sie sich bei uns. Denn, Abwarten hilft nicht weiter. Ein früher Behandlungsbeginn kann Sprechfreude fördern und Vermeideverhalten verhindern und so zur erfolgreichen sozialen Interaktion der Kinder beitragen, die für eine altersgerechte Entwicklung unabdingbar ist.

Wenn Stottern vorliegt, hilft ein früher Start – umso früher eine Stottertherapie begonnen wird, umso leichter fällt es erfahrungsgemäß, das Stottern in den Griff zu bekommen. Deshalb beginnt unsere Therapie auch bereits mit Kindern ab 3 Jahren, da hier das Fenster der Sprachentwicklung am weitesten geöffnet ist.

Wir wollen, dass Ihr Kind frei und ohne Angst in allen Situationen sprechen kann.

Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie in der Patientenleitlinie „Stottern und Poltern“ oder in den S3-Leitlinien „Redeflussstörungen“.

Weitere Symptome des Stotterns

Stottern zeichnet sich durch Kern- und Begleitsymptome aus. Die begleitenden Stottersymptome können hierbei auf sprachlicher, nichtsprachlicher und psychischer Ebene auftreten.

Kernsymptome

- Wiederholungen von Lauten (a- a- aber), Silben (lau- lau- lau- laufen) und Wörtern (und und und)

- Dehnungen von Lauten (aaaber)

- Blockierungen der Artikulation, Atmung und Stimmgebung (————–aber)

Häufige Begleitsymptome

Sprachliche Ebene

- Füllwörter (z. B. ähm, ja, äh) und Starter (flüssig gesprochene Silben, Wörter, Floskeln)

- Erhöhtes Sprechtempo

- Vermeideverhalten (Austausch von Wörtern, Satzumstellungen/-abbrüche, Umschreibungen

Nichtsprachliche Ebene

- Motorik (physische Anspannung, mimische und ganzkörperliche Mitbewegungen)

- Veränderung der Atem- und Stimmgebung

- Vegetative Reaktionen wie Herzrasen und Schwitzen

Psychische Ebene

- Sprechangst, innere Anspannung, Scham, Frustration, Selbstabwertung

- Vermeiden bestimmter Situationen, Abbruch des Blickkontakts

- Einschränkungen im sozialen Bereich; nicht selten bis hin zur Soziophopie

Quelle: In Anlehnung an Sandrieser & Schneider, 2008

Diagnose des Stotterns

Stottern wird meist im frühen Kindesalter diagnostiziert, häufig vor dem fünften Lebensjahr. Erste Auffälligkeiten im Redefluss werden oft von Eltern bemerkt und anschließend ärztlich – meist durch Haus- oder HNO-Ärzte – abgeklärt. Eine Diagnose wird gestellt, wenn die typischen Symptome wie Laut- oder Silbenwiederholungen, Dehnungen oder Blockierungen regelmäßig auftreten und den Redefluss deutlich beeinträchtigen.

Etwa fünf Prozent aller Kinder stottern in ihrer Sprachentwicklung. Bei rund 80 Prozent verschwinden die Symptome im Laufe der Zeit wieder, teils auch ohne gezielte Therapie. Die übrigen 20 Prozent behalten das Stottern dauerhaft – Jungen sind davon deutlich häufiger betroffen als Mädchen.

Eine frühzeitige Einschätzung durch Fachpersonen – wie spezialisierte Sprachtherapeuten oder Logopäden – kann dabei helfen, den weiteren Verlauf besser einzuschätzen und unterstützende Maßnahmen frühzeitig einzuleiten. Besonders im Kindesalter bestehen gute Chancen, die Entwicklung des Stotterns positiv zu beeinflussen.

Sprechrestrukturierung – Unser therapeutisches Konzept

Die Kasseler Stottertherapie gehört zu den direkten Therapieansätzen. Das bedeutet: Wir erläutern ausführlich die Hintergründe des Stotterns und arbeiten gezielt an den konkreten Symptomen sowie an allen damit verbundenen Verhaltensweisen. Mit unserer Methode lernt man, flüssiger zu sprechen und dadurch spürbar mehr Kontrolle über die eigene Sprechweise zu gewinnen – für ein sicheres Auftreten in jeder Kommunikationssituation. Genau das können wir mit Überzeugung zusichern.

Ursachen des Stotterns

Es gibt nicht die eine Ursache für das Stottern, sondern viele Faktoren, die dazu führen können.

Aus der Wissenschaft sind bisher zwei Ursachen belegt. Zum einen kann Stottern vererbt werden. Dies lässt sich statistisch anhand der Datenlage über Familien gut nachweisen. Zum anderen wurden in Studien bei Untersuchungen mittels Kernspinntomographie (MR) neurologische Ursachen entdeckt. Es gibt Veränderungen im Gehirn (anatomisch und funktionell), die dazu führen, dass die Werkzeuge zum Sprechen (Stimmlippen und Artikulationsorgane) nicht richtig angesteuert oder nicht richtig koordiniert werden können und es so zu Stotter-Symptomen kommt.

Weitere Ursachen konnten bisher wissenschaftlich nicht belegt werden. Für den Ausprägungsgrad und die Einflussnahme des Stotterns auf andere Lebensbereiche spielt auch die psychische Komponente eine große Rolle. Als Ursache per se gilt eine psychische Störung, Stress oder ein erlebtes Trauma jedoch nicht. Psychische Faktoren gelten ehr als Verstärkungsfaktoren.

„Atmungsstörungen“, „Erziehungsfehler“ oder „Imitation“ als Ursache für das Stottern sind sogar wissenschaftlich widerlegt. In der Kommunikation mit Patienten ist es uns daher besonders wichtig darauf hinzuweisen, dass Eltern durch ihr Verhalten keine Schuld am Stottern ihrer Kinder tragen!

Psychische Störungen, Stress oder ein traumatisches Erlebnis als Ursache sind wissenschaftlich ebenfalls widerlegt. Sicher kann ein Trauma der auslösende Moment für das Stottern gewesen sein und auch Aufregung oder Stress beeinflussen die Stärke des Stotterns. Aber es muss bereits eine Anlage gegeben haben – eine Ursache, so dass das Stottern dann ausgelöst werden kann.

Neurobiologische Erkenntnisse: Moderne bildgebende Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRI) haben Einblicke in die Gehirnaktivität von Menschen mit Stottern ermöglicht. Dabei konnten Forscher Unterschiede in der Aktivität bestimmter Gehirnregionen identifizieren, die mit der Sprechkontrolle in Verbindung stehen. Diese Erkenntnisse helfen, die neurobiologischen Grundlagen des Stotterns generell zu verstehen und tragen auch zum besseren Verständnis der Kasseler Stottertherapie bei.

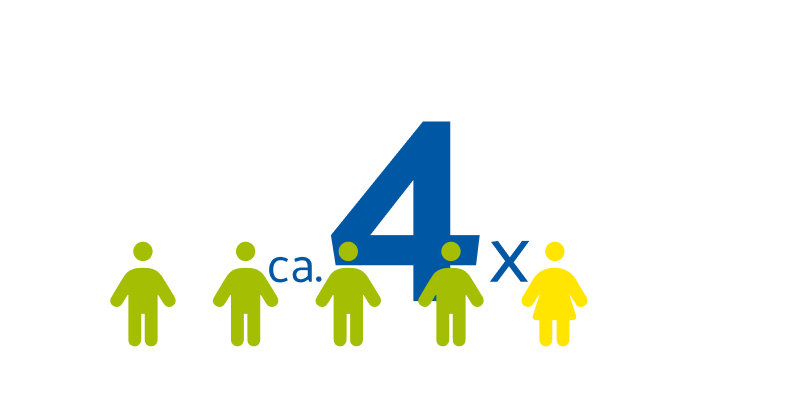

Genetische Komponenten: Stottern tritt in einigen Familien gehäuft, was auf genetische Faktoren hinweist. Forschungen zeigen, dass diese Stotter-Mutationen in bestimmten Genen verstärkt auftreten und gibt es deutliche Hinweise, dass Stottern über eine Mutation am männlichen X-Chromosom vererbt wird – so stottern ca. 4 mal mehr Männer als Frauen. Mit diesen wesentlichen Erkenntnissen ist es möglich individualisierte Therapien zu entwickeln.

Wegweisende Therapieansätze: Die Behandlung von Stottern hat sich stark weiterentwickelt: statt das Stottern zu verbergen, zielen moderne Therapieansätze darauf ab, die Kommunikationsfähigkeiten der Betroffenen zu verbessern. Die sogenannte “fluency shaping therapy” ist eine vielversprechende und weltweit anerkannte Therapiemethode, die die Kasseler Stottertherapie aufgegriffen und um weitere Therapiebausteine ergänzt hat. Immer mit dem Ziel den Bedürfnissen jedes Patienten gerecht zu werden.

Früherkennung und frühzeitige Intervention: Ein wesentlicher Schritt in der Behandlung von Stottern ist die frühzeitige Erkennung. Die Forschung zeigt, dass Kinder, die frühzeitig Hilfe erhalten, bessere Chancen haben, ihr Stottern zu überwinden. Eltern und Lehrkräfte sollten daher auf Anzeichen von Stottern achten und bei Bedarf professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie in der Patientenleitlinie „Stottern und Poltern“ oder bei der BVSS oder in den S3-Leitlinien „Redeflussstörungen“.

“Heilung” von Stottern

Das Thema „Heilung“ spielt im Zusammenhang mit Stottern immer wieder eine zentrale Rolle, da viele Betroffene sich wünschen, „dass es völlig weggeht“. Diese Hoffnung ist sehr verständlich, kommt in der Praxis aber an ihre Grenzen.

Während eine Spontanremission im Kindesalter noch wahrscheinlich sein kann, nimmt sie mit zunehmendem Alter deutlich ab. In der Fachliteratur gibt es Angaben, dass eine Remission bis zum ca. 10. Lebensjahr möglich ist, andere Studien setzen die Spanne der Pubertät als endgültigen Zeitpunkt.

Wenn das Stottern im Jugend- und Erwachsenenalter noch besteht, dann muss man auf Basis der gegenwärtigen Datenlage leider davon ausgehen, dass eine Remission höchst unwahrscheinlich ist. Eine Methode, die Stottern heilt, gibt es bisher nicht!

Für Therapien im Kindesalter steht die Remission als Ziel allerdings im Fokus, da hier das Fenster der Sprachentwicklung dies durchaus ermöglicht. Unabhängig davon sollten aber wichtige Bausteine einer Stottertherapie stets die Förderung der Sprechfreude und das Abbauen von Vermeideverhalten sein. Eine Therapie sollte einen guten Umgang mit Stottern und das Erlernen von Techniken für flüssigeres Sprechen ermöglichen. Aber ob Stottern „völlig weggeht“, liegt nicht alleine in den Händen der Therapie, sondern hängt von zahlreichen Begleitfaktoren ab.

Auch für Jugendliche und Erwachsene ist eine Heilung ausschließlich durch eine Therapie bisher nicht bekannt und somit ebenso nicht als realistisch anzusehen. Die Therapie gibt die Möglichkeit, das Sprechen besser zu kontrollieren und flüssiger sprechen zu können, sie ermöglicht einen selbstbewussteren Umgang mit dem Stottern, aber es wird in den meisten Fällen immer ein Teil des Lebens sein.

Trotz der beachtlichen Erfolge verspricht deshalb die Kasseler Stottertherapie keine Heilung. Auf Basis der heutigen Datenlage wäre das schlichtweg unseriös! Aber dennoch können wir Ihnen ein flüssigeres Sprechen mit mehr Sprechkontrolle und -sicherheit versprechen.

Direkt nach der Therapie haben die meisten in der Regel eine Phase mit sehr guter Sprechkontrolle und Sprechsicherheit, aber entscheidend ist nicht der kurzfristige Erfolg, sondern die längerfristige Wirksamkeit der Therapie und die Verfügbarkeit des Gelernten im Alltag. Diesen lebenslangen Erfolg streben wir an und deshalb ist auch die Nachsorge im Therapiekonzept der Kasseler Stottertherapie so wichtig.

Kurzfristige „Überbrückungen“ von Redeflussstörungen sind beispielsweise durch gezielte Atemtechniken relativ leicht erreichbar, haben aber keine Nachhaltigkeit. Auf Basis solcher Techniken, die unsere Patienten natürlich auch erlernen, sprechen wir aber nicht von Therapieerfolg.

Mehr zum Thema „Therapieerfolg“ finden Sie im Bereich Erfolge.

Was wissen wir über Stottern?

Daten und Fakten

Ca. 800.000 Menschen in Deutschland stottern.

Männer sind etwa viermal so häufig betroffen wie Frauen.

Ca. 5 % aller Kinder beginnen bis zum 6. Lebensjahr zu stottern, vereinzelt ist auch ein späteres Auftreten möglich.

Stottern gibt es in allen Sprachen, Kulturen und Ländern.

Ca. 1 % der Menschen stottern. Innerhalb der verschiedenen Sprachen gibt es keine nennenswerten Unterschiede.

Bei bis zu ca. 80 % der stotternden Personen findet sich eine erbliche Ursache. Andere in der Familie stottern oder stotterten auch.

Weitere Fakten:

- Die Spontanheilungsrate – Remission – ist im Kindesalter noch sehr hoch, mit Eintritt der Pubertät sind sowohl ein Stotterbeginn als auch eine Rückbildung des Stotterns sehr selten, weil sich das Fenster der Sprachentwicklung mit zunehmenden Alter zu schließen beginnt.

- Beim Flüstern, Singen oder in Selbstgesprächen können nahezu alle flüssig sprechen.

- Wenn die akustische Rückkoppelung unterbrochen ist, weil man z.B. mit einem Kopfhörer laute Musik hört, so dass man sich selbst nicht mehr hört, können die meisten weitgehend flüssig sprechen.

- Bei einem Delay (man hört sich selbst etwas verzögert) werden stotternde Personen flüssiger, nicht-stotternde Personen werden unflüssiger.

- Der Zebrafink stottert auch. Er ist bisher das einzige Tier, bei dem Stottern gefunden wurde.

Daten & Fakten zum KST Institut

- Die Kasseler Stottertherapie gibt es seit 1996.

- Wir haben bereits über 4.500 Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz behandelt.

- In Online-Sitzungen haben wir über 70.000 Stunden therapiert.

- Bei uns arbeiten viele selbstbetroffene Therapeuten und zahlreiche andere akademische Sprachprofessionen.

- Seit über 25 Jahren wird unser Therapiekonzept wissenschaftlich begleitet. Dadurch gibt es mehr als 20 Veröffentlichungen darüber.

- Unser Therapiekonzept wird in den medizinischen S3-Leitlinien (höchste Stufe) empfohlen – sogar „stark empfohlen“.